Das Harvard-Prinzip

Donnerstag, 31. Juli 2025

Quelle: Chris Liverani auf Unsplash

Lesedauer: 8 Minuten

Verhandlungen gehören zu unserem Alltag. Sei es im Job, im privaten Umfeld oder sogar mit uns selbst.Oft denken wir dabei sofort an harte Diskussionen, Kompromisse oder gar Machtspiele. Doch was wäre, wenn es einen Weg gäbe, Konflikte so zu lösen, dass beide Seiten am Ende zufrieden sind, ohne dabei ihre Interessen zu opfern?

Genau hier setzt das Harvard-Prinzip an.

Dieser Beitrag zeigt dir die vier Grundprinzipien des Harvard-Prinzips, das verständlich erklärt und praxisnah aufbereitet. Anhand eines einfachen Beispiels aus dem Alltag wird deutlich, wie effektiv und alltagstauglich diese Methode wirklich ist.

Ursprünglich an der renommierten Harvard University entwickelt, bietet das Harvard-Prinzip eine strukturierte und gleichzeitig menschliche Herangehensweise an Verhandlungen. Das Verhandlungsmodell zielt nicht auf Gewinner und Verlierer ab, sondern auf Zusammenarbeit und nachhaltige Lösungen.

Es geht darum, Konflikte auf eine Weise zu lösen, die sachlich, fair und langfristig tragfähig ist. Ein Ansatz, der sowohl in großen Verhandlungen als auch im alltäglichen Miteinander erstaunlich wirksam sein kann.

Das Harvard-Prinzip, auch bekannt als das Harvard-Konzept, ist ein Modell für kooperatives Verhandeln, das in den 1980er Jahren von Forschern der Harvard University entwickelt wurde. Federführend dabei waren vor allem Roger Fisher, William Ury und Bruce Patton. Es wurde im Buch Getting to Yes – Negotiating Agreement Without Giving In bekannt gemacht.

Das Ziel des Harvard-Prinzips ist es, win-win-Lösungen zu finden, bei denen beide Parteien zufrieden aus der Verhandlung gehen – also sachgerecht, fair und dauerhaft.

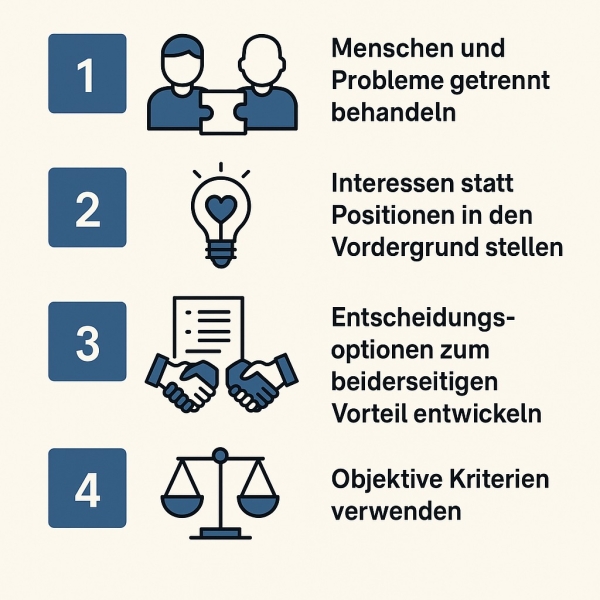

Die vier Grundprinzipien des Harvard-Konzepts

Menschen und Probleme getrennt behandeln

Das Harvard-Prinzip empfiehlt daher, dass Verhandlungspartner nicht als Gegner betrachtet werden sollten, sondern als Mitmenschen mit eigenen Sichtweisen und Bedürfnissen.

Dies bedeutet konkret. Kritik sollte sich auf die Sache und nicht auf die Person richten. Statt mit Vorwürfen oder Schuldzuweisungen zu arbeiten, fördert man eine konstruktive Atmosphäre durch aktives Zuhören, Empathie und offene Kommunikation.

Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Partei angegriffen fühlt, was wiederum das Risiko emotionaler Eskalationen reduziert und die Chancen auf eine sachliche Einigung erhöht.

Interessen statt Positionen in den Vordergrund stellen

Solche Positionen führen leicht zu einem Machtkampf, weil jede Seite an ihrer Forderung festhält. Das Harvard-Prinzip schlägt deshalb vor, tiefer zu fragen. Warum ist dir diese Forderung wichtig? So kannst du dann nämlich die zugrunde liegenden Interessen erkennen.

Wenn beide Parteien ihre Interessen offenlegen, eröffnen sich oft kreative Lösungswege, die mit starren Positionen nicht möglich wären.

Zum Beispiel könnte ein Mitarbeiter, dem Wertschätzung wichtiger ist als Geld, durch flexiblere Arbeitszeiten oder mehr Verantwortung zufriedengestellt werden und das selbst dann, wenn die Gehaltserhöhung nicht realisierbar ist.

Das schafft Vertrauen und führt zu nachhaltigeren Vereinbarungen.

Entscheidungsoptionen zum beiderseitigen Vorteil entwickeln

In der Praxis heißt das, Brainstorming und offenes Denken. Die Idee ist, dass aus einer Vielzahl von Vorschlägen oft neue Wege entstehen, die beide Seiten zufriedenstellen können. Also klassische Win-win-Situationen.

Der Schlüssel liegt darin, Interessen zu kombinieren, Kompromisse zu vermeiden und Alternativen zu entwickeln, die den Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht werden.

Wenn etwa eine Partei mehr Sicherheit wünscht und die andere mehr Flexibilität, kann man eine Lösung finden, die beides berücksichtigt (z. B. ein befristeter Vertrag mit der Option auf Verlängerung).

Die gemeinsame Lösungsentwicklung fördert nicht nur die Qualität der Ergebnisse, sondern auch das Vertrauen zwischen den Partnern.

Objektive Kriterien verwenden

Objektive Kriterien, wie Marktpreise, gesetzliche Regelungen, technische Standards oder Expertenmeinungen, schaffen eine neutrale Grundlage, auf die sich beide Seiten berufen können. Das reduziert Konflikte und verhindert willkürliche oder ungerechte Entscheidungen.

Indem man sich auf diese neutralen Maßstäbe einigt, kann die Diskussion rational geführt werden, ohne dass eine Partei das Gefühl bekommt, unterlegen oder übervorteilt zu sein.

Wenn etwa über den Preis eines Produkts verhandelt wird, hilft es, vergleichbare Angebote oder öffentlich zugängliche Marktanalysen heranzuziehen. Das stärkt die Fairness und führt oft zu schnelleren, stabileren Vereinbarungen.

Beispiel aus dem Alltag und Lösungsvorschlag

Zwei Kinder befinden sich in einem Streit um eine Orange. Beide behaupten, sie hätten Anspruch auf die ganze Frucht. Keine der beiden Parteien ist bereit, nachzugeben.Die Situation scheint zunächst festgefahren. Entweder bekommt eines der Kinder die Orange vollständig oder sie wird halbiert, was möglicherweise keinen von beiden wirklich zufriedenstellt.

Auf den ersten Blick handelt es sich um einen klassischen Verteilungskonflikt, bei dem zwei Personen dasselbe begrenzte Gut für sich beanspruchen.

Menschen und Probleme getrennt behandeln

Statt den Streit eskalieren zu lassen oder sich gegenseitig Vorwürfe zu machen wie Du bist immer egoistisch! oder Du willst mich nur ärgern!, könnten die Kinder oder ein vermittelnder Dritter bewusst zwischen der Beziehungsebene und der Sachebene unterscheiden.Der Streit dreht sich objektiv um eine Orange und eben nicht um die Persönlichkeit der Beteiligten. Wenn die Emotionen herausgenommen und die Kommunikation entpersonalisiert wird, etwa durch die Frage: Warum ist dir die Orange so wichtig?, kann eine sachliche Gesprächsbasis geschaffen werden, auf der man gemeinsam eine Lösung suchen kann.

Interessen statt Positionen in den Vordergrund stellen

Die Position beider Kinder lautet: Ich will die ganze Orange. Doch wenn man nach den dahinter liegenden Interessen fragt, zeigt sich, dass ein Kind die Orange auspressen und den Saft trinken möchte, während das andere Kind nur die Schale für einen Kuchen braucht.Die Interessen stehen also nicht im Widerspruch, sondern lassen sich sogar ergänzen. Durch das Offenlegen dieser Bedürfnisse kann die Verhandlung weg von starren Forderungen hin zu einer lösungsorientierten Perspektive geführt werden.

Entscheidungsoptionen zum beiderseitigen Vorteil entwickeln

Anstatt die Orange einfach in der Mitte zu teilen, könnten die Kinder gemeinsam überlegen, wie beide möglichst viel von dem bekommen, was sie wollen.Eine kreative Lösung wäre, dass das Kind, das den Saft möchte, bekommt das Fruchtfleisch, das andere die Schale. Beide gehen mit dem, was sie wirklich brauchen, aus der Situation heraus.

Diese Lösung wäre ohne das gemeinsame Suchen nach Optionen nicht so leicht erkennbar gewesen und führt zu einem echten Win-win-Ergebnis.

Objektive Kriterien verwenden

Wären die Kinder uneinig darüber, wer mehr Anspruch auf die Orange hat, könnte man auch versuchen, objektive Maßstäbe heranzuziehen. Wer hatte sie zuerst genommen? Ist es gerecht, dass derjenige, der gestern schon eine Orange hatte, sie heute abgibt? Oder gibt es vielleicht eine Regel im Haushalt, die solche Konflikte löst (z. B. abwechselnde Vergabe)?Solche neutralen Kriterien helfen, die Situation zu bewerten, ohne dass persönliche Vorlieben oder Machtverhältnisse entscheiden und machen die Lösung für beide Seiten nachvollziehbarer und akzeptabler.

Fazit

Wer nicht nur auf Positionen beharrt, sondern echte Interessen erkennt, schafft die Grundlage für nachhaltige Lösungen, mit denen alle Beteiligten leben können.

Besonders hilfreich ist dabei der Perspektivwechsel. Weg vom Gegeneinander, hin zu einem gemeinsamen Problemlösen. Die vier Prinzipien bilden dafür ein starkes Fundament.

Ob im Büro, in der Familie oder unter Freunden. Wer das Harvard-Prinzip verinnerlicht, kann nicht nur Konflikte klüger lösen, sondern auch Beziehungen stärken und Vertrauen aufbauen – und das ist am Ende oft mehr wert als ein schneller Sieg.

Hast du Erfahrungen mit dem Harvard-Prinzip oder kennst ein ähnlich effektives Mittel in solchen Verhandlungssituationen? Dann würde ich mich über eine Nachricht von dir sehr freuen.

Ähnliche Beiträge

Über mich

Ich bin ein liebevoller Vater, Candourist, Stoiker, Agilist, Product Owner, Hauptmann der Reserve, Diplom-Kaufmann und ausgebilderter Verkehrspilot (ATPL-Credit).

Serien